Piazza San Pietro è gremita, il pontificato di Prevost muove i primi passi e sulla facciata della Basilica compaiono due volti diversi eppure convergenti nel messaggio: un ragazzo con felpa e zaino e un laico torinese, alpinista, spesso ritratto con la pipa. È il 7 settembre 2025: Carlo Acutis, primo santo “millennial”, viene canonizzato insieme a Pier Giorgio Frassati. Un effetto scenico? Assolutamente no. Per la Chiesa si tratta di una scelta pastorale che tiene insieme simbolo e catechesi e, com’è naturale, apre discussioni e domande

Un gesto ecclesiale nel suo tempo: i nuovi santi

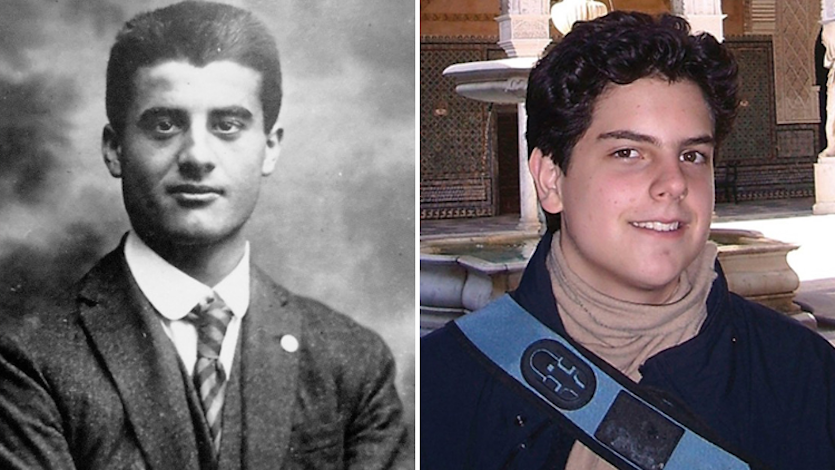

Carlo Acutis (1991–2006) e Pier Giorgio Frassati (1901–1925) hanno dimostrato che la santità può maturare tra le piaghe del quotidiano. Carlo parlava la lingua del digitale: mise online una mostra sui miracoli eucaristici, aiutava compagni e catechisti con il computer, curava il sito della parrocchia. Frassati praticava la carità e la montagna in modo concreto: usciva con zaino e scarponi, partiva all’alba, si legava in cordata sulle Alpi torinesi, pregava e condivideva il poco che aveva. Tornato a valle, andava a trovare le famiglie seguite dalla Società San Vincenzo, portava carbone e medicinali, pagava bollette in silenzio. In questo orizzonte, la prima canonizzazione del nuovo Pontefice appare come una catechesi pubblica sulla vocazione giovanile, proprio mentre le vocazioni calano e cresce il bisogno di figure credibili. Sulla scelta di queste figure, tuttavia, alcuni detrattori hanno storto il naso. Cerchiamo di capire meglio la storia di queste “new entry” nell’Olimpo dei santi.

Carlo Acutis: la santità dell’ordinario

Carlo nasce nel 1991 a Londra da Andrea Acutis, dirigente e poi presidente di un grande gruppo assicurativo italiano, e da Antonia Salzano. Cresce a Milano tra scuola, amici, calcio e videogiochi, con un centro stabile: l’Eucaristia. La Messa quotidiana e l’adorazione scandiscono le sue giornate; l’interesse per l’informatica diventa servizio con un portale che raccoglie i miracoli eucaristici nel mondo. Nel 2006 la leucemia lo coglie all’improvviso ma Carlo accoglie la malattia con una serenità disarmante: offre le sofferenze “per il Papa e per la Chiesa” e chiede di essere sepolto ad Assisi, che sente come casa. Da allora la sua tomba diventa meta di molti pellegrini, soprattutto giovani, in cerca di risposte.

La prima domanda che circola è semplice e netta: come si è svolto l’iter di canonizzazione? Vale la pena chiarire.

Miracoli e metodo

Innaniztutto, un profilo spirituale alto non basta a spiegare una canonizzazione: contano tempi e verifiche. Nel 2013 si è aperto il processo diocesano; nel 2018 è stata riconosciuta l’eroicità delle virtù (Carlo è venerabile); nel 2020 è arrivata la beatificazione ad Assisi dopo il riconoscimento della guarigione istantanea di un bambino in Brasile con rara malformazione pancreatica, giudicata inspiegabile dalla consulta medica del Dicastero per le Cause dei Santi. Nel 2025 la canonizzazione si è fondata sulla ripresa clinicamente inattesa di una studentessa costaricana dopo un trauma cranico a Firenze, mentre la madre, nei giorni più incerti, pregava sulla tomba di Carlo. Detto ciò, appare evidente che ogni step sia passato per istruttorie diocesane, perizie mediche, valutazioni teologiche e voto dei cardinali, fino alla decisione del Papa.

Resta tuttavia l’obiezione sulla rapidità e sull’“aiutino” economico.

Fast track e spinte?

A dire il vero, dal 1983, con “Divinus Perfectionis Magister”, le procedure sono state riformate: attesa minima di cinque anni, superamento del vecchio contenzioso, criteri probatori più chiari e regole di trasparenza sui profili economici.

Tradotto in parole povere: tempi relativamente brevi non equivalgono a leggerezza, ma indicano che i dossier erano completi e coerenti.

Quanto al sostegno economico, è noto che i genitori di Carlo abbiano finanziato la causa. Del resto, i processi sono onerosi e richiedono reti di supporto.

La domanda di fondo è tuttavia se il denaro abbia potuto piegare l’esito. Sul piano giuridico-teologico la risposta è negativa: la canonizzazione richiede l’eroicità delle virtù e due miracoli riconosciuti. In concreto, le risorse avranno sicuramente inciso ma non hanno in alcun modo potuto “comprare” un giudizio fondato su fatti, perizie e voti. Ma le perplessità non si fermano qui.

Comunicazione, Padre Pio e rischio di impacchettare un “santino Coca- Cola”

La forza comunicativa di Carlo — giovane, ordinario, riconoscibile — fa circolare anche l’idea, comprensibile benché infondata, di una volontà (da parte della Chiesa) di sostituire il ragazzo a Padre Pio. Perché nasce questo timore? Pesano la logica dei media che premia il nuovo, l’urgenza di raggiungere i ragazzi e un mercato devozionale che tende a confezionare icone e gadget quando fiuta attenzione.

Perché però l’ipotesi della sostituzione non regge? La devozione cattolica non è a somma zero: nel calendario le memorie convivono; nessuno “esce” perché qualcuno “entra”. I carismi non sono intercambiabili: la figura di Carlo ruota attorno all’Eucaristia e a una comunicazione semplice e digitale; quella di Padre Pio resta un riferimento per confessione, direzione spirituale e offerta della sofferenza. Inoltre comunità e santuari hanno radici che non si spostano con le mode. Detto ciò, un picco di attenzione per Acutis non cancella una tradizione centenaria legata al santo di Pietralcina.

Ovviamente, il rischio del “santino pubblicitario” esiste e va governato. Come? Limitando la gadgettistica, vigilando su licenze e uso dell’immagine, spiegando con trasparenza tappe e criteri della causa, producendo materiali catechetici sobri e, soprattutto, legando ogni proposta devozionale a gesti verificabili: confessione, adorazione, opere di carità, percorsi educativi. Passiamo adesso all’altro santo.

L’hiker con la pipa

Pier Giorgio, figlio del fondatore de La Stampa, è beatificato nel 1990 e la causa prosegue negli anni con l’esame di grazie e presunti miracoli attribuiti alla sua intercessione. La canonizzazione arriva con il riconoscimento di un secondo miracolo post-beatificazione, come prevede la normativa: anche qui inchieste diocesane, valutazioni medico-scientifiche, discernimento teologico e voto dei cardinali hanno preceduto il giudizio del Papa. Su di lui, forse, le polemiche sono state minori: una figura degli inizi del Novecento si percepisce più distante e questo tende ad abbassare i toni. Resta però un elemento che lo accomuna a Carlo Acutis: entrambi provenivano da famiglie benestanti, una coincidenza che ha alimentato osservazioni e domande in entrambi i casi.

Ricchezza, povertà e Vangelo

“Beati i poveri” e “Quanto è difficile che un ricco entri nel regno dei cieli”. Letti senza contesto, questi due passaggi sembrano contrapporre le categorie ma in realtà non esiste un censo che canonizza e uno che esclude. La Scrittura ricorda conversioni di ricchi (Zaccheo), discepoli benestanti e coraggiosi (Giuseppe d’Arimatea), comunità invitate alla condivisione (1Tm 6,17–19), e presenta la spoliazione di Francesco d’Assisi, figlio di un mercante agiato, come segno di libertà. La domanda decisiva dunque non è “povero o ricco?”, ma come si usano i beni, a chi si apre il cuore, che posto hanno giustizia e prossimità. La preferenza evangelica per i poveri non esclude infatti ricchi. Chiede semmai una conversione concreta della ricchezza in servizio.

Acutis e Frassati sono trofei o totem? Ognuno resta libero di giudicare. Si può discutere di denaro e di tempi rapidi; sono opinioni legittime. Restano due fatti: i miracoli sono stati riconosciuti e le loro vite mostrano coerenza di fede e carità. Questa canonizzazione ricorda pertanto che la santità si gioca nell’ordinario: preghiera, lavoro, servizio. Il punto non sono le prestazioni né la tecnologia: è l’incontro con Cristo che cambia la vita.

Fonte foto: vaticannews.va

Scrivi